O TÚNEL

O TÚNELComeça aqui propriamente o Diário para Walter Benjamin. Com o lugar do fim, onde já passei três vezes. O texto apareceu em tempos na minha página intitulada «Outras Ítacas», na defunta «LER», e há-de reaparecer em papel no livro, que está para sair muito brevemente na Assírio & Alvim, e a que chamei «A Escala do Meu Mundo».

Quem chega a Port Bou, pela estreita estrada costeira dos Pirenéus Orientais, vindo de Barcelona, começa a aperceber-se a certa altura, passadas que foram as estradas ainda planas do Pla de Estany, até Figueres, do carácter particular da paisagem: tudo se passa entre pedras e água e luz. Eu não vinha propriamente de Barcelona, mas de um outro lugar fora do mundo, dos cumes de Montserrat, com os seus penhascos esmagadores, lisos e altos, dedos de deus a apontar para o azul ou silhuetas recortadas na noite, guardando a sua Virgem Negra no recato da basílica. Começando a subir os Pirenéus, as pedras olham lá do alto para pequenas praias, e quando se chega à curva que dá a ver Port Bou, com a sua baía apertada entre encostas altas e duras, percebe-se melhor este casamento, esta penetração, a convivência dos elementos (o vento veio, entretanto, juntar-se à terra, à água e à luz).

Se Montserrat - depois das seis da tarde, quando o turismo se retira e as pedras e a paisagem ficam entregues a si próprias - é espaço de contemplação sem limites e da fruição quase mística dos corpos, já Port Bou se pode reduzir, na minha experiência, a uma única cela da memória. Da minha memória de um nome que aí deixou o corpo e a esperança de um exílio americano, o de Walter Benjamin.

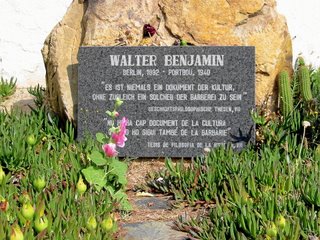

Melhor, para ir com os hábitos do lugar, o do Dr. Benjamin Walter, como dizem, numa metátese ingenuamente ignorante, os registos de óbito, do Hotel de Francia e da Guardia Civil em 26 de Setembro de 1940. O filósofo das Passagens decidiu nesse dia, já depois das dez da noite, pôr termo a uma vida para a qual julgou não haver caminho. Na manhã seguinte haveria, de facto, um caminho aberto através da Península para os restantes fugitivos do grupo, mas o Dr. Walter ficaria neste lugar de fronteira, com uma mítica pasta e uns não menos míticos «pocos papeles», as «Teses sobre a Filosofia da História», portadoras de uma memória do passado visto a contrapêlo da empatia com os vencedores e da acomodação à barbárie. Que «não há documento de cultura que não seja também documento de barbárie» entendemo-lo hoje melhor do que nunca, quando olhamos para o século passado, ou, agora mesmo, para o Corão, com as suas leituras díspares, ou para a grande civilização americana, com as suas contradições e a sua cegueira. A Catalunha daria honras de cidadania post mortem a este cidadão do mundo que, na hora decisiva, não soube ler – não tinha espírito prático, muito menos político - os sinais dos condescendentes subalternos do poder, já franquista, nesta terra de passagem e, na altura, quase só de pescadores. Meio século depois, o novo poder pediria a um artista judeu, Dani Karavan, nascido «com» Telavive e nas dunas do Mediterrâneo, que assinalasse a passagem - passagem para a morte e não para a terra literalmente prometida ao filósofo nas cartas de Adorno e Horkheimer que lhe tinham chegado da América, passagem também para uma posteridade que teria de esperar décadas pelo reconhecimento.

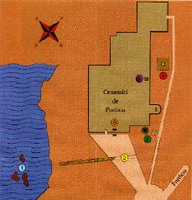

Karavan implantou, à entrada do velho cemitério de Port Bou, um memorial de extrema simplicidade, mas de grande impacto e de forte sentido simbólico. O princípio orientador foi o do encontro, sem violentar a paisagem, entre as formas abstractas (de ferro oxidado e vidro) e a natureza áspera dos Pirenéus catalães (a pedra, a terra seca, o recorte duro da costa, os ventos). O memorial, no adro do cemitério, é basicamente constituído por um túnel inclinado, de secção rectangular, que desemboca sobre o mar e, mais acima na encosta, por um caminho que vai dar a uma velha oliveira.

Torna-se desde logo evidente o simbolismo do encontro e desencontro dos dois homens, o judeu alemão, com o seu pensamento aberto e errático, e o judeu israelita, com um percurso artístico que vai sempre dar aos mais telúricos fundos do mundo mediterrânico (areia, pedra, oliveira, horizontes largos de deserto). O cenário é sempre, nos dois casos, a memória. A memória de dois criadores que, cada um a seu modo, souberam «assinalar, no terreno do presente, o lugar exacto em que guardavam as coisas do passado» (como escrevia, em 1932, o pensador-arqueólogo Walter Benjamin). E não se trata necessariamente da memória tragicamente comemorativa, mas ainda assim comemorativa, dos holocaustos do século: «o trabalho da verdadeira recordação deve ser menos o de um relatório, e mais o da indicação exacta do lugar onde o investigador se apoderou dessas recordações» (é ainda o Benjamin do fragmento «Escavar e recordar»). A memória destes dois é feita de uma esperança futura, também ela não necessariamente messiânica - a sua arte é uma arte da memória, mas não da redenção -, antes profanamente iluminada: «o reino de Deus não é o telos do processo dinâmico da história», lemos no «Fragmento teológico-político», porque é a ordem do profano que «tem de se orientar pela ideia de felicidade». Mas o profano, escreve ainda este filósofo à rebours da filosofia, teólogo encapotado, materislista místico, flâneur e surrealista do pensar, não pertencendo àquele reino, «é categoria, e das mais decisivas, da mais imperceptível forma de aproximação desse reino.»

O túnel de Karavan, com o seu duplo movimento, descendente e ascensional, é um símbolo enxertado na paisagem. Símbolo da ameça existencial num século de exílios, perseguições, migrações forçadas que continuam. Tempo de deslocações forçadas, e não daquela «involuntária compulsão da errância» que nos está no genoma de animais sazonais. É o que leio nas folhas azuis transcritas da «Anatomia da Errância» de Bruce Chatwin, que mão sensível juntou ao volume de grande formato que ilustra a obra do israelita. O livro de Chatwin, eterno viajante, é um breviário do nomadismo, uma apologia da deriva: «todos os grandes mestres - Buda, Lao-Tsé, São Francisco - colocaram no centro da sua mensagem a peregrinação perpétua e disseram literalmente aos seus discípulos que seguissem O Caminho.»

Walter Benjamin foi também um viajante por compulsão, viajante da geografia e do tempo (Rui Coias, o poeta que se estreou com «A Função do Geógrafo», pode ter-se inspirado nele quando escreve: «Farei da memória a função do geógrafo») e também experimentador de outros caminhos, os do haxixe em Marselha e Ibiza. Chatwin diz que «os verdadeiros viajantes raramente se deixavam cair nessa ilusão» [da manipulação química do cérebro], e que «as drogas são o veículo daqueles que esqueceram como se caminha.» Benjamin, pelo contrário, defende o aproveitamento da «força da embriaguez para levar a cabo a revolução» (no ensaio sobre «O Surrealismo», de 1929) e acentua (em «Haxixe em Marselha») «as imensas dimensões da vivência interior» a que a viagem alucinogénia pode dar acesso: «Para quem toma haxixe, Versalhes é pequeno de mais, e a eternidade é um tempo limitado.» Em Marselha e Ibiza, em 1932, Benjamin faz experiências que lhe abrem todas as fronteiras. Port Bou não fica longe, e a trágica ironia do destino quis que oito anos mais tarde, e já depois de passada a fronteira real, lhe viesse aí a decisão da «morte livre», como diz a feliz expressão alemã, para empreender a viagem até à última de todas as fronteiras.

O túnel de Dani Karavan em Port Bou - é altura de nos aproximarmos mais, para o ler nos sentidos que esconde e manifesta - liga várias fronteiras num lugar de fronteira: terra e mar, a Catalunha hospitaleira e cosmopolita e a terra de ninguém da diáspora do intelectual judeu, Telavive-Port Bou-Berlim. Com isso, deixa de ser apenas símbolo de uma memória, para se tornar também símbolo de tolerância, da necessidade de derrubar todas as barreiras. Precisamos desta segunda metade, que era também parte do «sym-bolon» grego antigo, sinal de reconhecimento e aceitação do outro, talvez mais do que nunca.

Karavan é um artista dificilmente classificável, e cada obra sua é um puzzle. Perguntamo-nos: é arquitecto, escultor, urbanista, ordenador de territórios? Gosta de dizer que cada obra é uma declaração (tem uma ética), que aquilo que a rege é mais uma atitude do que um método, e acentua a importância das fontes - ideias, figuras, lugares - de onde nasce a obra («Sou qualquer coisa como uma semente»). O memorial de Port Bou, de onde nasce? Da força de uma memória? De uma vida na fronteira? Da ideia ou da imagem de um horizonte inalcançável como o do deserto? Qualquer resposta que se dê confirmará as afinidades existentes entre o criador da obra plástica e o pensador que, num diálogo com o lugar, a inspirou. O túnel de Port Bou, tal como o modo de pensar de Benjamin, fazem convergir o misticismo e a geometria. Para Karavan, o geometrismo das formas - tronco, poço, tumba piramidal, nesga entre duas placas altas de betão branco - não é mero instrumento funcional, é prolongamento de raízes fundas, existenciais (a linha do horizonte no deserto, as formações das dunas, a porta estreita por onde um dia entrará o Messias, como no apêndice B das «Teses» de Benjamin?). Não há nada de barroco neste espírito de rigor, o que há é uma transparência apenas aparente, que esconde níveis de sentido simbólicos mais profundos. Karavan, como Benjamin, tende para uma linguagem arquetípica, em última análise universal. Nas areias do deserto de Neguev: um círculo, uma estaca vertical, uma elevação piramidal de areia. Em Port Bou: o encontro de três materiais que geram formas rigorosamente geométricas - o ferro oxidado, algum betão, o vidro - e casam matéria e memória. A estrutura construída, clara nas suas linhas e enigmática nos seus sentidos e na sua relação com o meio envolvente, é como o pensamento de Benjamin: profundo, obscuro e subitamente luminoso, um pensamento suspenso, em equilíbrio só aparentemente instável, sobre um abismo. É assim também o túnel de Port Bou: os seus materiais e as suas formas encontram-se com o telurismo e a dureza das pedras da paisagem pirenaica, o ferro, deixando-se oxidar pelo mar e pelo vento, entra em estado de permanente transformação, enquanto que a chapa de vidro no fundo do túnel abre sobre o mar. Quando aí se chega, dá-se, como em tanto texto e fragmento do filósofo, uma iluminação súbita, a luz que vem do outro lado da baía quase nos cega, e não deixa ver a citação de Benjamin gravada, em alemão e catalão, na transparência do vidro: «É mais difícil honrar a memória dos anónimos do que a dos famosos. A construção da história é dedicada aos anónimos.» Mas há ainda, em cima, bem enraizados na terra, mais dois elementos do conjunto: uma oliveira (em 1976 Karavan recebia o visitante do pavilhão israelita da Bienal de Veneza com a inscrição: «As oliveiras deviam ser as nossas fronteiras») e o pequeno muro de pedras com que deparamos ao sair do túnel (antes, é bem possível que quem chega ao pequeno largo não dê por ele, de tal modo se funde com a ligeira elevação da própria terra). A sua forma sugere a das estelas de pedra maciça que conhecemos dos cemitérios judeus, cujo arquétipo, na Europa, talvez seja o cemitério velho do gueto de Praga, onde esses blocos erráticos proliferam em estranhíssima desordem.

Em Port Bou, estamos fora do cemitério, mas há sempre alguma alma piedosa que deposita umas pedrinhas sobre este muro, para que não morra o ritual judaico, já que o recanto onde presumivelmente repousa o filósofo, lá dentro, no cemitério cristão de Port Bou, é cristãmente convencional.

E convencional é adjectivo que não convém a nenhum destes dois espíritos, artista e filósofo acentrados e errantes. O nomadismo da ideia que os anima fá-los percorrer todos os espaços da imaginação e do pensamento. Sem fronteiras, e sempre na fronteira. É isto o que sente quem olha à sua volta numa tarde de luz, do alto do túnel de Port Bou.

Sem comentários:

Enviar um comentário