DO VIVO E DO IMATERIAL:

DO VIVO E DO IMATERIAL:GEOGRAFIAS CRUZADAS

________________________________________

Fiz há dias, no Centro Cultural de Belém e no âmbito da exposição GEOGRAFIAS VIVAS, que documenta a obra arquitectónica e urbanística de Gonçalo Byrne (que se pode ver em mais pormenor aqui),

uma conferência em que tentei articular o pensamento deste arquitecto com o universo e alguns dos princípios que regem a Obra de Maria Gabriela Llansol. Segue-se o texto que serviu de base à conferência.

__________________________________________

A princípio pensei que este casamento ia ser difícil, mas pacífico. Articular o pensamento arquitectónico e urbanístico de Gonçalo Byrne com algum autor que tivesse pensado, imaginado, visionado a cidade: Calvino e as suas Cidades Invisíveis; Kafka (ou Ripellino) e a «Praga mágica», Musil e Viena, e tantos outros clássicos da grande literatura urbana do século XX, Döblin, com Berlim, Alexanderplatz, Dos Passos, com Manhattan Transfer; ocorreu-me Predrag Matvejevic e A Outra Veneza (livro sobre o qual escrevi há pouco tempo); podiam também ser Pessoa ou Cardoso Pires e os seus roteiros turístico-literários de Lisboa, que me não levariam muito longe… Talvez o Livro do Desassossego me permitisse alguns cruzamentos, mas afinal a Lisboa desse breviário português do decadentismo é quase só atmosférica, e reduz a cidade a duas ruas e um escritório da Baixa… Pensei mais seriamente em Walter Benjamin e na sua arqueologia e experiência das grandes cidades, percorridas a pé por um flâneur de olhar atento («perdermo-nos numa cidade, como nos perdemos numa floresta, é coisa que precisa de se aprender…», Obras Escolhidas, Assírio & Alvim, vol. II, 82): Paris, nos inícios da modernidade, Berlim na viragem do século, Moscovo depois da Revolução Russa. Este autor ter-me-ia fornecido temas certamente aliciantes e actuais, como a mercantilização do espaço urbano, a arquitectura enquanto escrita e as leituras possíveis dela, também fotográficas, como as de Atget em Paris, a «literarização da rua», isto é, a carga simbólica suplementar e a certa altura quase asfixiante que, sobretudo a partir dos anos vinte, a publicidade traz às grandes metrópoles, etc.

Não me decidi. Só o fiz depois de ler os textos fundamentais que enquadram esta exposição, e de ver – ainda que nalguns casos só na Internet ou no papel – os principais projectos e obras de Gonçalo Byrne. E à medida que ia entrando no pensamento do arquitecto tornou-se-me claro que a Obra literária que acabasse por escolher teria de se encontrar com ele, não por um ou outro acidente exterior dos territórios, hoje quase só urbanos, em que acontecem as nossas existências quotidianas, mas antes pelos caminhos mais intrínsecos da intervenção, física ou simbólica, nessas «geografias vivas», com vista a um projecto de existência mais humana nos lugares que nos couberam nesta Terra.

«Os lugares que nos couberam nesta Terra…»: ouvem-se aqui ecos vindos de há quase duzentos anos, do texto provavelmente apócrifo de um poeta que será uma das mais densas figuras da Obra que escolhi – Hölderlin e o fragmento de prosa intitulado «Num azul ameno».

«Os lugares que nos couberam nesta Terra…»: ouvem-se aqui ecos vindos de há quase duzentos anos, do texto provavelmente apócrifo de um poeta que será uma das mais densas figuras da Obra que escolhi – Hölderlin e o fragmento de prosa intitulado «Num azul ameno». Aí leio: «Com pleno mérito, mas poeticamente, habita o homem esta Terra…». Mas também a pergunta e resposta: «Há nesta Terra uma medida? Não há.»

Não há medida, nem se habita hoje poeticamente o mundo. Longe disso. Não é ainda – e será alguma vez? – o tempo de habitarmos esta Terra como seres livres, conscientes de nós e do outro, guiados por um «dom poético» que nos anime e possa fulgorizar o cinzento do mundo (não o dom de fazer poesia, como Hölderlin também queria dizer, mas a faculdade de ver e viver a beleza do Ser, de nos abrirmos à multiplicidade dos mundos e de pôr isso em linguagem – em linguagens, que podem ser a escrita, a arquitectura ou o gesto dos afectos). Isto, sabe-o quem projecta para que o mundo (o das estruturas físicas e sobretudo dos interstícios entre elas, plasma vital onde vivemos – ou morremos – nas nossas cidades) seja mais humano, equilibrado e deste tempo, sem aniquilar outros. Isto, sabe-o também, à sua maneira, a Obra que escolhi para a pôr em diálogo com o pensamento de Gonçalo Byrne patente nesta exposição, escolha a que acabei por chegar sem esforço e com um sentido de necessidade quase inquestionável: a Obra de Maria Gabriela Llansol, uma referência para mim (e sei que também para muitos outros) hoje indispensável – não apenas como obra «literária» (que ela diz não ser), mas também como proposta ética, estética («etistética») e de vida: «Não há literatura. Quando se escreve só importa saber em que real se entra, e se há técnica adequada para abrir caminho a outros.» (Um Falcão no Punho, Relógio d'Água, 55).

E cheguei a este «encontro inesperado do diverso», que é o subtítulo de um dos dois volumes de Lisboaleipzig [Rolim, 1994], livros do encontro, em sobre-impressão e anulação de tempos, de duas cidades e duas figuras: Johann Sebastian Bach e Fernando Pessoa. Cheguei aí porque julguei perceber que os focos de interesse, chamemos-lhe «filosófico», dominantes num arquitecto para quem o objecto é menos importante do que a envolvência e as suas relações espaciais e temporais apresentavam inegáveis afinidades com a arquitectura espiritual, afectiva, também marcadamente transversal aos tempos e espacializada (em «lugares», «espaços», «comunidades», na própria topografia textual), desta autora única na escrita portuguesa contemporânea.

Não impus um universo que conheço e me acompanha – o da escritora – a um outro que só agora conheci melhor. Parti dos projectos concretos que a exposição documenta e das ideias que os sustentam, e que os textos e conversas de Gonçalo Byrne tão bem iluminam, e ele acentua ao dizer: «a arquitectura é sempre baseada numa ideia, daí ser artificial e humana». A partir daí abriu-se-me toda uma rede de afinidades, convergências, cumplicidades ignoradas, nos modos de projectar, i.e. de (im)plantar no presente e lançar para o futuro as existências quotidianas e os destinos humanos. E percebi que o que interessava fazer aqui não era analisar projectos concretos do atelier de Gonçalo Byrne – tarefa para a qual não sou competente –, nem falar de livros particulares de Maria Gabriela Llansol (já em número de vinte e cinco, sem falar de mais sete, «mudanças de lugar e de grafia», que são as traduções de autores de língua francesa) – também isso, sendo mais da minha área de competência, se tornaria inviável aqui. Nem poderei também entrar em aspectos técnicos, da arquitectura ou da literatura, e muito menos na complexidade dos processos decisórios que se interpõem «entre o pensar e o fazer a cidade», entre o nascimento de uma imagem ou figura e a escrita de uma «cena-fulgor» de um livro de Llansol. Num caso, o processo é muitas vezes imprevisível ou absurdo, no outro é insondável.

Gonçalo Byrne, Projecto de reabilitação de um quarteirão no Chiado, Lisboa

Interessa-me então mostrar, a partir de alguns tópicos comuns, como pensar e dar corpo a um edifício, realizar uma intervenção paisagística ou de planeamento territorial, pode ser como modelar palavras e frases, escrever e montar um livro, traçar paisagens de pensamento e afectividade, na linguagem e com ela, através de toda uma obra («o Texto», como dizemos, os que dela se ocupam há vários anos, e a partir de agora também direi). Constatei então que o pensamento e os fundamentos da linguagem do fazer arquitectónico de Gonçalo Byrne se encontram – nos princípios aparentemente técnicos, mas de facto ético-estéticos, políticos e humanos que os orientam – com uma «conjectura espiritual» libertadora, que eu diria de atenção às paisagens relacionais dos Vivos na sua globalidade, como é o texto de Maria Gabriela Llansol. Tentemos então ver, com a «coragem do diletantismo» que não falta àqueles que se abrem aos múltiplos mundos do mundo, por onde passam as pontes que ligam estes dois territórios.

ooo

O ex-presidente Jorge Sampaio fez, numa conversa com Gonçalo Byrne na Bienal de São Paulo, em 2005, uma afirmação que pode reforçar esta minha ousadia, e é uma primeira ponte que me serve: «Nós hoje somos pequenos e incultos de mais para pensar que somos iluminados.» Face à complexidade do mundo actual, e à impossibilidade de definir o humano, ninguém é iluminado. O ser humano, aliás, nem sempre foi, nem é (diz o Texto de Llansol) o mais importante desse mundo, apesar de ser, desde há milénios, para o melhor e para o pior, o agente primeiro da sua configuração: mas essa é apenas a fase histórica, «civilizacional», do humano, uma parcela ínfima no plano do Todo e na história deste planeta, como sabemos. Não há iluminados, nem existem searas alheias nestas coisas do simbólico. A seara é comum, e todos colheremos os frutos que, melhor ou pior, formos semeando. Nas cidades, nos espaços entre elas e no corpo de cada um, território único e insubstituível do nosso estar-aqui, mónada a um tempo fechada sobre si mesma e aberta ao mundo através de várias janelas. Esse território, não o conhecemos. Também a obra de M. G. Llansol, um repositório imenso de saberes de vária ordem, mas que foge à ordem canónica do saber, por mais de uma vez insiste naquela que é uma das suas ideias-chave: não saberia dizer o que pode um corpo, nem o que é o humano, esse «vário simultâneo» (O Senhor de Herbais, Relógio d'Água, 105) que se apaga na «mediocridade gregária» (ibid., 210). E não sabemos dizer o que eles são – um corpo e o corpo do Humano –, porque eles não são, estão sendo. Transformam-se.

O mesmo acontece com a cidade, lugar do humano por excelência, cuja vida e cujo destino, para Gonçalo Byrne, se joga, não tanto nos objectos arquitectónicos, nos edifícios construídos, mas nos «espaços de relação», «espaços onde é permitido aos cidadãos conviver e participar, interferir na própria vida das cidades. As cidades são precisamente contentores de vida. E para a cidade ser viva tem de ser aberta à transformação; e para se transformar são necessários planos e projectos».

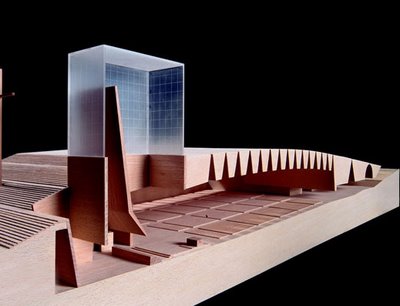

Projecto para o Parque Forlanini, Milão

Podiam ser frases de M. G. Llansol – talvez substituindo «planos e projectos» por «energia libidinal e vontade de beleza». Nos seus livros, o texto tece, dinamicamente, «o que advirá ao homem como destino». E o que advirá ao homem, di-lo este texto, é uma mais-humanidade, que só pode nascer do que nele dá pelo nome de «mais-paisagem» (já iremos a este conceito), uma paisagem que devolve a quem a vê «o melhor do humano» (Lisboaleipzig 1, 32). Curiosamente, essa mais-humanidade implica em Llansol (e de certo modo também em G. Byrne, na sua noção de «território», como «plataforma mediadora da relação entre o homem e o meio, passando por ser cidade e simultaneamente paisagem») um menos: o humano – que tem de ser «desculpido», desbastado das escórias que sobre ele o tempo e os vícios do poder depositaram, e dos medos que o impedem de crescer –, esse humano não é nesta obra a medida de todas as coisas, é um elemento entre muitos no mundo. Como o edifício entre outros, numa relação de espaços plenos-vazios que constituem o que, nesta exposição, se chama «geografia viva» – uma geografia que, paradoxalmente (como no texto de Llansol, que se inicia com uma trilogia intitulada «Geografia de rebeldes») vive de um «protagonismo do vazio», e não da presença de cada objecto construído. Llansol escreve: «______ aprendi com a linguagem de Halladj [um místico sufi] que, onde não há nada, há muito para dizer» (O Jogo da Liberdade da Alma, Relógio d'Água, 11). Gonçalo Byrne responderia: ou para não fazer, para deixar que os espaços livres sejam como que zonas de vibração, e não meramente monumentais ou mortas, da paisagem urbana.

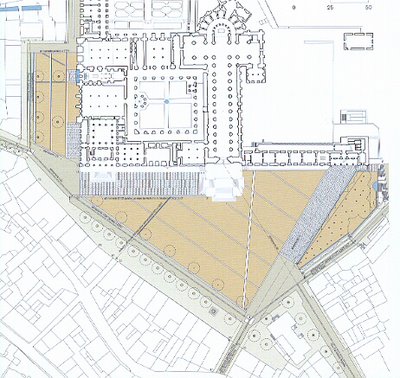

Projecto da zona envolvente do Mosteiro de Alcobaça

É preciso, diz o arquitecto, «assumir os vazios urbanos, entender a cidade contemporânea sobretudo como um sistema extremamente complexo, uma espécie de geografia viva em que a vida dessa cidade se desenvolve nos espaços vazios». E ainda: «um dos aspectos mais importantes na arquitectura contemporânea é estar atenta muito para além da arquitectura entendida como uma arquitectura objectual, uma arquitectura de objectos. Hoje, o protagonismo do espaço de relação entre objectos é cada vez maior». Estamos aqui no cerne de um paralelo essencial entre estas duas Obras: o da importância da relação como factor dinâmico de vida e transformação. Num certo sentido (que na Ética de Spinoza explica mesmo o poder da morte sobre os corpos como uma saída da relação), em Llansol, como em Gonçalo Byrne, sair da relação significa cair numa forma de existência estática, ceder à morte, no corpo orgânico como no corpo construído da cidade.

Parque Forlanini

Neste contexto, «paisagem significa terra e céu, ou, noutros termos, a consciência de ser e de habitar entre ambos» (G. Byrne). Linguagem pouco usual entre arquitectos, mas bem mais comum no Texto de Llansol, onde a topografia da paisagem é uma topografia da alma, mas bem ancorada no corpo. O que aqui se designa de paisagem não é o cenário que aí vemos, é uma relação, nasce sempre de um encontro, é produto de uma transformação do mundo. «Paisagem» é tudo aquilo que o olhar livre vê, e se diferencia do «território», que para Llansol será antes aquilo que os poderes cobiçam (no plano desta terminologia, parece-me haver entre Llansol e Byrne uma espécie de quiasmo: onde um diz paisagem, o outro diz território, e vice-versa: no entanto, o importante não são as palavras, mas o que elas querem dizer, e não vamos prender-nos agora a uma questão de mero nominalismo). Paisagens são os lugares do mundo não inertes, mas atravessados por um conjunto de redes e correspondências que as figuras que neles actuam «fulgorizam», ou seja, transformam em espaços do encontro do humano, de vibração libidinal (o que é muito diferente dos espaços de mera interacção social, como são aqueles que conhecemos do romance realista, que, neste e em muitos outros aspectos, se situa nos antípodas da Obra de M. G. Llansol). Por isso, num dos seus livros (Onde Vais, Drama-Poesia?, Relógio d'Água, 44-47) a paisagem é definida como «o terceiro sexo». Numa formulação ainda mais próxima da de Gonçalo Byrne quando diz que «a paisagem significa terra e céu», e voltando agora à expressão «mais-paisagem», Llansol dirá que «a mais-paisagem surge quando a terra onde pomos os pés / não é apenas terra, propriedade nossa, / mas a presença de um cuidado. Um nós, vindo de outra margem…» O que está em causa na mais-paisagem llansoliana, como no pensamento da cidade de Gonçalo Byrne, é um excedente imaterial, mas decisivo para uma vida, ou inter-vida verdadeiramente humana, para além dos objectos arquitectónicos e dos sujeitos com eu, mas tantas vezes sem alma, que os habitam: no espaço da paisagem onde se movem figuras (e as figuras não são sujeitos, são forças, «nós construtivos» do texto – e da vida na cidade), na ágora viva, o que conta é a «restante vida do Vivo» que não está à vista na superfície do mundo, aquele «mais» que o olhar acrescenta à ordem figural e banal do quotidiano para trazer o fulgor à paisagem. Isto é dito, noutra linguagem, mas de forma inequivocamente paralela, no texto de apresentação da exposição:

«A cidade é um fenómeno dinâmico e por isso vivo [como o Texto], representando um palco de complexas interacções [como o Texto, um «lugar que viaja» (Falcão no Punho, 135), que «circula para romper o que está preso» (FP, 72)] onde a arquitectura [no Texto: a escrita, para lá da mera literatura, a cena intensa, contrariamente à sequência de acções no romance] actua como agente transformador…».

Sede do governo da Província do Brabante, Lovaina

O que se escreve a finalizar esse texto podia aplicar-se linha a linha, ideia a ideia, à escrita de Maria Gabriela Llansol, ao seu impacto de leitura, a que hoje, legitimamente, já poderemos chamar o «efeito Llansol» no campo literário:

«… o contributo que estes projectos podem, poderão ou poderiam ter é o da capacidade de interferência, da construção de presenças estruturantes, interagindo nas geografias vivas e, sobretudo, nelas participando, injectando vitalidade e provocando reacções.

Estas reacções não são, contudo, previsíveis, mas isso é uma das condições da obra de arquitectura contemporânea: permitir abertura à sua própria interpretação».

ooo

Com estas primeiras aproximações não caímos, de modo algum, no domínio da utopia (que não é, nem lugar, nem paisagem, nem território, mas um não-lugar, ou melhor – para não confundirmos o conceito com o que o antropólogo Marc Augé aplica aos muitos espaços sem rosto, não-marcados, da nossa organização territorial globalizada: aeroportos, gares, interfaces, auto-estradas, etc. –, um lugar-do-não, do ainda-não, ou talvez-nunca-existente). Trata-se antes, nos dois casos, daquilo a que já chamei, a propósito do «projecto» que atravessa a obra de Llansol, uma «ucronia de fundo eudemonista», uma sobreposição ou anulação de tempos que nos colocam diante dos olhos espaços de um tempo que não é, nem de nostalgia nem de utopia, nem passado irrecuperável nem futuro irrealizável, e por isso só pode ser o instante susceptível de ser plenamente vivido (como na experiência mística, mas sem qualquer misticismo), cada instante de um presente, de um tempo-de-agora em que cada um, cada corpo, tem o direito – arrisquemos a expressão – de «ser feliz».

[Abro um parêntesis para esclarecer o sentido deste «ser feliz», da «felicidade» – termo que evito sempre, por não poder fugir à sua banalização! A felicidade neste contexto, quer o da construção da cidade, quer o da construção de um universo mental e afectivo na obra literária, significa simplesmente o encontro de si consigo mesmo, um sentido de adequação das coisas entre si e com cada um, a que uma das grandes presenças da Obra de Llansol, o filósofo Spinoza, dá o nome de sanctitas – não a santidade dos santos, mas, como a define Llansol em O Jogo da Liberdade da Alma com as próprias palavras do filósofo, «a alegria que nasce em nós da alegria que o outro sente»].

Penso que é este também o projecto inscrito em cada acto de projectar de um arquitecto ou urbanista responsável e consciente do seu tempo. Gonçalo Byrne lembra, na conversa com Vittorio Gregotti, como grande parte da arquitectura que hoje se faz é «arquitectura instantânea» (o seu contraponto é a literatura pronta-a-usar, light e descartável que prolifera por aí).

É uma prática diametralmente oposta à sua, que procura integrar a temporalidade, «gerando formas e estruturas da cidade que ficam abertas às transformações do tempo». É uma «paisagem que funciona como um elogio ao tempo 'lento'» (diz Gregotti), uma arquitectura da espera, num duplo sentido, como os livros de M. G. Llansol: por um lado, espera poder entrar em interacção viva com o meio envolvente, na dimensão da horizontalidade (espacial) e da verticalidade (histórica, temporal); por outro, espera pela apropriação e participação.

Lovaina

Na conversa com Nuno Portas, este arquitecto-urbanista formula a última destas expectativas em termos claros, na relação com o pensamento arquitectónico do modernismo racionalista puro e duro, e permite-me lançar mais uma ponte para o espaço do Texto llansoliano como obra aberta e transformadora. Diz Nuno Portas: «Nós perdemos esse valor que era 'projectar para poder ser apropriado', em vez de, como era próprio do paradigma racionalista, 'projectar para ensinar as pessoas a viver', impondo por vezes modelos de meio século atrás». Maria Gabriela Llansol escreve para que o seu texto seja amplificado e «apropriado», no sentido mais produtivo do termo: não pretende atrair leitores, mas criar «legentes». O legente não é o leitor consumidor, mas o leitor participante e transformável. E o texto que ele lê (e que o lê), tal como o corpo para Spinoza, esse, ninguém sabe verdadeiramente «o que ele pode»: ambos são receptáculos da energia que accionam. Criando figuras que são uma espécie de «mensageiros secundários», como os da biologia, sinais de reenvio para outras zonas do real, o texto de Llansol (e a obra de Gonçalo Byrne?) deixa de ser mero «projecto» (filosófico ou romanesco, fechado em si, com o intuito de impor modelos ou oferecer respostas) para se transformar em «projéctil», caminhante e aberto. O seu conceito não é o conceito concebido do sistema, mas o conceito concebente que gera o devir da metamorfose e a conjectura do possível. Não pode haver maior disparidade em relação ao paradigma que se opõe a este Texto (como o do funcionalismo estreito se opõe à arquitectura mais aberta de Gonçalo Byrne): esse paradigma é o do romance realista, que resiste há século e meio, ainda está aí e continua a ser escrito para estender ao leitor o espelho (estático) de si próprio e da sua «sociedade» (em Llansol não há sociedade, mas comunidades e, nelas, todos os mundos do mundo).

ooo

Daqui ao grande e aparente paradoxo, quer da obra de Llansol, quer da de Gonçalo Byrne, é um passo. Esse paradoxo é o da simbiose, quase se poderia dizer transcendental, entre o geometrismo e a organicidade, entre o abstracto e o vivo (em Llansol ainda: entre pensamento e libido/afectividade).

Parque Forlanini

Ainda aqui a explicação mais óbvia e mais fácil se poderia encontrar na Ética de Spinoza, que é uma doutrina dos afectos vestida de roupagem geométrica. As «geografias vivas», tema de fundo desta exposição, pretendem dar expressão a este paradoxo. E Álvaro Siza continua-o quando, em diálogo com Gonçalo Byrne, afirma lapidarmente: «A arquitectura, para o ser, tem de se demarcar da natureza. Mas, de um modo ou de outro, ela emerge da natureza, faz parte de um todo, embora tenha de se demarcar». Ao texto de Maria Gabriela Llansol chamou sempre Augusto Joaquim, o seu melhor intérprete, «texto orgânico». Como pode um texto, uma construção de linguagem, ser orgânico? Como pode uma cidade, um sistema baiscamente formado por redes materiais e inertes, ser uma geografia viva (G. B. diz: «há uma noção de vida que está sempre subjacente às cidades»)? Se soubermos responder a estas perguntas, talvez possamos entender melhor, quer o pensamento arquitectónico de G. Byrne, quer a prática de escrita de M. G. Llansol.

Há num dos livros de Llansol (Parasceve, Relógio d'Água, 2001) uma passagem que poderia funcionar como parábola para iluminar de forma viva este aparente paradoxo. Também poderia dar-vos um quadro de oposições, baseadas no pensamento de A. Joaquim sobre o «texto orgânico» (Llansol) e o «texto potenciométrico» (realista), que iluminaria a diferença entre os paradigmas realista-modernista e os organicistas de Llansol e Byrne.

Mas fiquemo-nos pela «parábola» da cidade-árvore (que só não é parábola porque não contém nenhuma moral explícita):

© Vina Santos

«… ergo os olhos para a cúpula da árvore.

Próximo, há uma fonte, a fonte do Plátano, e o que me atraiu foi a humidade do lugar, e a anfractuosidade da pedra para apoiar as costas. Mas, já sentada, apoiei a nuca sobre a rocha e principiei a ver que, por cima da minha cabeça, seguindo os raios de luz que desejavam partir, havia ruas extensas e elípticas, orifícios ou vazios entre as folhas, que correspondiam a praças verdes que acolhiam um lugar habitado, elevado à potência da copa de uma árvore […]

… o corpo estava onde estava o meu olhar, às portas de uma cidade-árvore que eu intitulara o Grande Maior. […] Era uma cidade invisível e que só eu via. A árvore, essa, poderia ser vista por toda a gente. […]

Descrever um lugar indescritível é torná-lo inamovível para o resto da minha vida, que certamente decorrerá ao lado da árvore, como sempre tem decorrido no jardim que o pensamento permite. O jardim não é criado pelo pensamento, o jardim permite pensar, tem a sua forma própria de pensar o pensamento. Apenas não pensa do mesmo modo. Na verdade, aprofundar a intensidade de viver e deixá-la à natureza, é morrer menos. Falo do meu ponto de vista de visitante: porque ali não havia morte.» (Parasceve, 11-13; sublinhados meus).

Não estamos perante mais uma daquelas ficções de alguma arquitectura «futurante» dos anos 60 e 70, vinda do Japão e absorvida por Yona Friedmann, Paolo Soleri, Buckminster Fuller ou o grupo Archigram (os «metabolistas» a que se refere de passagem Nuno Portas, e de que me lembro bem, já que por essa altura trabalhei na redacção de uma revista de arquitectura).

Projectos metabolistas do grupo Archigram

A compreensão da parábola passa antes pelo entendimento de alguns dos seus momentos-chave, nomeadamente:

– Um lugar habitado (praça, vazio, ruas) pode ser elevado à potência de uma árvore, i.e. transformar-se num vivo:

- Há as cidades invisíveis que só alguns vêem: os projectistas que convivem dia a dia com essas realidades em devir, para «chegarem à forma», como de G. Byrne diz Nuno Portas, caracterizando o seu método («comparado ao de outros arquitectos, é quase um método ao contrário. Poderia resumir-se numa só frase: 'Chegas à forma, enquanto outros partem da forma'»; de Llansol se poderia dizer também que, ao contrário do romance, que parte de personagens para construir enredos, o seu Texto parte de fulgurações do Vivo para chegar à Figura); os escritores de imaginação, como Calvino; e aqueles que têm olhos para a mais-paisagem, como Llansol. E há as cidades visíveis, que todos podem ver, meros sítios onde viver se assemelha muitas vezes a morrer lentamente. Na cidade-árvore não há morte: e nem essa cidade é uma cidade ideal, nem isto é dito metaforicamente (Gregotti fala metaforicamente quando diz: «a longa duração é um elemento-chave no nosso ofício de arquitectos. Devemos pensar, mesmo que metaforicamente, na eternidade»). Quando em Llansol se diz que não há morte, isso significa, de facto, que, como humanos capazes de aceder a um conhecimento adequado das relações (dirá ainda Spinoza), podemos ter a experiência de ser eternos, ainda que não imortais. Esta «eternidade» é atributo das existências «intensas» e de uma sabedoria que nega a morte apostando no belo – sem cair na fetichização esteticista da arte.

- Finalmente: a arquitectura que cria paisagens, e não se limita a preencher funcionalmente (e tantas vezes a atravancar disfuncionalmente) espaços, gera o «jardim que o pensamento permite», ou, como diz o paisagista João Nunes (autor, com G. Byrne, do grande projecto para o Parque Forlanini, em Milão), «transforma um sítio num espaço» (em linguagem llansoliana: um espaço num Lugar), «numa realidade mais relacionada com a sua representação do que propriamente com o seu funcionamento». Este é o trabalho – que nos constrangimentos do mundo actual muitas vezes se obriga a ser visionário – daqueles a quem Llansol chama os «construtores», e a quem atribui uma tarefa mediadora fundamental, nada visionária nem idealista, na «geografia imaterial da espécie terrestre»:

«Na paisagem, ou na geografia imaterial da espécie terrestre, os seres humanos distribuem-se em vagabundos, em formadores, em construtores e em poetas. […] Os construtores são os elementos estabilizadores que prendem toda a geografia imaterial à vida quotidiana. […] Os poetas vêem, e anunciam a geografia imaterial por vir» (Onde Vais, Drama-Poesia?, 111).

A parábola da cidade-árvore, em que um «poeta» vê, materialmente vista, a «geografia imaterial por vir», é uma visão da cidade viva, como a imagina e busca concretizar a arquitectura de Gonçalo Byrne. «Vivo» é aqui um conceito amplo e híbrido, que Llansol define claramente num dos seus livros, e num sentido que serve a uma arquitectura que a si mesma se apresenta como «geografia viva das relações no espaço»:

«Vivo não é, pois, bio nem matéria. Não é carne nem espírito. Não é mecânico nem vital. Não é unidade nem múltiplo. É uma relação entre pessoas, seja qual for a sua ordem, em busca de uma arte de viver, ou seja, de mútua não-anulação.» (Parasceve, 61).

ooo

Interrogo-me novamente, convocando o pensamento de Llansol e de G. Byrne, se estamos perante uma utopia para a cidade de hoje, para o mundo globalizado e indiferente, neste jardim hostil ao pensamento e que desconhece o pressuposto maior da ética llansoliana: «a língua sem impostura» (mas que Gonçalo Byrne conhece, na linguagem simples e rigorosa dos seus projectos). Não, não é de utopia que se trata, mas de horizonte. De uma «geografia imaterial por vir», mas que pode estar já aí, nas ilhas que nos deixam construir e habitar (e já não é pouco podermos construi-las). E que se materializa em «jardins» com o nome de Parque Forlanini, ou outros que permitam a transformação humanizadora do caos suburbano e a mobilidade dos corpos humanos, e de outros seres, numa paisagem – ou seja, numa articulação pensada, orgânica e «feliz» de espaços e tempos múltiplos e conviventes. O reverso do pesadelo distópico do «cimêncio», esse «sono profundo dos arredores» betonados, essa «tundra suburbana de paisagens indiscriminadas», que os autores de um livro recente com esse título – Cimêncio, de Diogo Lopes e Nuno Cera, Fenda, 2002 – consideram «a medida da época».

Medida, talvez, fotograficamente transfiguradora, medida de uma época sem a medida do humano. Esta «paisagem do cimêncio» será, quando muito (como escreve no livro Delfim Sardo) «um exercício do olhar no plano do horizonte a que temos acesso». Mas há outros horizontes. E nem a intervenção arquitectónica e urbanística, nem a construção de figuras do humano na escrita são meros «exercícios de visão». Vão muito mais longe, têm um compromisso muito mais sério com a vida e com a História. Relembro o poeta: «Há nesta Terra uma medida? Não há.»

ooo

Ou talvez haja. Só teremos de a procurar.

A finalidade última da construção da grande simbiose, que Gonçalo Byrne nunca perde de vista, entre o objecto arquitectónico e o complexo cidade-paisagem-território não é de ordem utópica, mas, como sugeri antes, eudemonista (busca uma forma qualquer de felicidade humana – apesar de esta não ser, é claro, linguagem de memória descritiva). É também esse o horizonte do Texto de M. G. Llansol, que propõe um modelo de vida plena e livre (também ele resultado de uma simbiose, entre liberdade de consciência e o que na obra se chama «dom poético»). A visão eudemonista corresponde, em ambos os casos, à construção da «felicidade» num espaço que, na arquitectura de G. Byrne, é o resultado de um diálogo, discreto e humanizado, entre o objecto e os seus contextos ambientais e históricos, de uma dialéctica entre a auto-referencialidade ou a plasticidade dos objectos (mais fracas em Gonçalo Byrne, muito mais fortes em Siza Vieira) e o apagamento deliberado e discreto na relação com o espaço envolvente (a Torre de Lisboa talvez faça convergir as duas coisas: transformou-se já num ícone, e dialoga com a Torre de Belém e a Ponte 25 de Abril).

Torre de controlo do porto de Lisboa

Em M. G. Llansol entramos num espaço, também de mediação, a que se chama simplesmente Lugar, por vezes – mas sem implicações míticas ou religiosas – «espaço edénico» («criado no meio da coisa, como um duplo feito de novo e de desordem», Na Casa de Julho e Agosto, Relógio d'Água, 146), mais frequentemente, e desde o início, «comunidade»: um espaço des-hierarquizado, livre de poderes, tenso e criativo, por onde circulam livremente as Figuras da obra. A Figura não é aqui personagem, mero figurante mais ou menos interveniente (como uma estrutura arquitectónica isolada no território), mas força actuante, dessubjectivada, «módulos, contornos, delineamentos» abertos a todo o Ser, «matéria leve e não orgânica, algures entre o orgânico, o construído e o concebido» (Onde Vais, Drama-Poesia?, 190-91). Atravessam-se uma vez mais ressonâncias do pensamento arquitectónico sincrético de G. Byrne, quando define cidade, paisagem e território com referência a parâmetros relacionais diferentes dos habituais, ao «posicionar a noção de território, num âmbito mais abstracto e por vezes desvinculado da paisagem, passando esta última a ser descriminada e remetida a uma condição periférica, situada entre as cidades e fora delas. Nessas circunstâncias, a paisagem é (mal) entendida, sendo condenada a uma espécie de vazio residual e ao mesmo tempo natural, simbolicamente resistente à cidade e a tudo aquilo que não é natural, ao artifício, à fabricação humana. Contudo, o território é também produto dessa fabricação…».

Fátima: grande espaço coberto de assembleias e presbitério

Figura, diz hoje Llansol, é «aquele/ aquela/ aquilo que é susceptível de ressuscitação ou metamorfose, e que incorpora um princípio de vida». Também aqui ouço G. Byrne, ecoando nas palavras do paisagista João Nunes, que com ele projectou o Parque Forlanini: para ele, as «figuras» correspondem àqueles sinais do território que «são as marcas deixadas por gestos ou acções que se prendem com a sobrevivência das comunidades», cuja «ressuscitação» (Gonçalo Byrne falará de «regeneração») permite «celebrar o vazio e habitar espaços esquecidos».

Funchal: Clube Naval

As figuras llansolianas são, lembremo-lo ainda, «hóspedes de rara presença» que rompem as barreiras do tempo para entrar em comunidade uns com os outros, numa comum-idade em que se suspende o choque temporal. A isso se chama o «devir como simultaneidade», o crescer em simultaneidade, num espaço à espera de ser preenchido e transformado (é esta também a própria noção de Deus numa das primeiras Figuras de Llansol, o místico Eckhart: Deus é o que cada um coloca de si no grande Vazio – que é o próprio Deus!).

Quem diz Deus, diz o «espírito» de uma cidade: esse espírito é o que cada um leva para esse grande vazio (o «espaço público»), que, por sua vez, é o espírito da cidade! A cidade, como Gonçalo Byrne a concebe, combate o horror vacui, sintoma do que de pior teve o Barroco, e da «cultura portuguesa» no seu pior (lembra Siza). Nele, como em Llansol, o vazio é condição do pleno, é esse «ar onde» (Onde Vais, Drama-Poesia?, 221) se pode dar a salvação do espírito da cidade viva. Gonçalo Byrne dará, em conversa com Siza Vieira e Nuno Portas, uma importância central, quer à temporalidade como factor determinante do projecto (presente na dialéctica entre vulnerabilidade/caducidade e regeneração, a que a cidade não pode fugir), quer ao vazio disponível como elemento estruturante da cidade verdadeiramente viva, espaço potencial de relações. Vulneráveis são também todas as figuras de Llansol – a começar pelo próprio Texto, território aberto e plural –, porque incompletas em si e abertas à «ressuscitação». Neste Texto, o tempo, feito de tempos vários, resulta numa temporalidade transversal, assente em linhagens de figuras históricas ou quotidianas. Gonçalo Byrne diz (a Siza Vieira): «Se se está continuamente a negar o que anteriormente se fez, a cidade não beneficia, perde-se o fio condutor». Em Llansol não há negação, nem negatividade: há sempre a busca do encontro entre figuras-em-linha, linha de afinidades entre semelhantes na diferença, «rebeldes», «pobres da História» que passam de livro para livro. No início, mais numa perspectiva de figuras da história humana por cumprir, hoje, no plano, ainda mais humano, do «mundo da vida», de uma «ordem figural do quotidiano» onde todos e tudo têm lugar.

ooo

Falamos de mundos em devir, de cidades a construir. Na nossa tradição ocidental, lembra o texto de abertura de «Geografias vivas», o mundo é visto como uma grande cidade. Eu acrescento, para irmos concluindo: e foi também visto como um livro. Em contexto sagrado, o grande livro de Deus. Em registo profano, o grande livro da Natureza. A uma escala mais modesta, a minha e a vossa, hoje e aqui, o que fiz foi tentar seguir o rasto de um terceiro símile, que de facto é mais uma variante do clássico tertium non datur, o terceiro excluído. Conhecemos a cidade como livro, espelho, plano do todo (da Jerusalém Celeste a Borges e Calvino). O livro como cidade (fotos: © S. Kernan) foi o que vos quis propor.

O livro, ou seja, este Texto, a sua escrita e o seu universo. Trata-se de um texto-outro da História humana, da escrita de um outro espírito da cidade-por-vir, de uma polis construída à imagem de um paradigma humano, tão humano que custa a crer, viciados que estamos em noções estreitas do humano, desde que o próprio Humanismo inventou a célebre fórmula, claramente redutora, do «Nada do que é humano me é estranho». Llansol vem dizer-nos: «concebe um mundo humano que aqui viva» (Um Beijo Dado Mais Tarde, Rolim, 1990, 106), porque há mundos mais humanos que esse humano desconhece. E Gonçalo Byrne: pode haver cidades mais humanas, que esse humano ignorou. Duas margens de um rio de uma só água, afinal próximas, que procurei ligar. Espero tê-lo conseguido.